이 십일면관음은 12세기 무렵 지어진 관음당을 상징하는 중요한 상징물이다. 관음은 동정의 보살이며, 불교에서 자주 자비의 여신이라 불린다. 이 조각상은 11세기에 만들어졌는데, 비교적 넓은 어깨와 가는 허리 등 덴표문화(710-794) 초기 불상의 특징을 엿볼 수 있다. 이 조각상은 뵤도인 창건에 앞서서 지어진 관음당의 일부였을 가능성도 있다. 이처럼 관음을 표상하는 조각상의 11개 얼굴은 보살의 깨달음의 길 10단계를 나타내는 것으로 보이며, 가장 위쪽에 있는 11번째는 불성을 상징한다. 그러나 다른 십일면관음상과는 달리 이 조각상에는 머리 뒤쪽에 웃는 얼굴이 없다. 높이는 167.2cm로, 주로 하나의 목재를 이용하여 조각했다. 왼손에 연꽃이 든 화병을 들고 있고, 오른손은 아래를 향하여 기도를 들어주고 있다. 나뭇잎 모양의 촘촘한 프레임이 그림자를 드리우고, 조각상 자체의 복잡한 특징을 강조한다.

다치바나노 도시쓰나

후지와라노 요리미치의 셋째 아들. 다치바나노 도시토의 양자로 입양되었다. 아버지 요리미치의 영향을 받아 조경에 조예가 깊었다.

이 단어가 사용된 문화유산

아지이케 연못

밀교는 불생불멸의 진리를 나타내는 글자 '아(阿, a)'를 사용하여 '대일여래'의 세계에 있는 칠보연못을 본딴 정원을 통해 우주만물을 드러내 보였다. 서방정토에 대한 기도를 담아서 지어졌다. 연못 중심에는 섬이 있고 그곳에 아미타불의 궁전이 서 있어 마치 극락의 칠보연못에 떠 있는 누각처럼 보인다고 한다.

이 단어가 사용된 문화유산

덴표시대

729년부터 749년까지의 기간을 가리킨다. 나라의 도읍인 헤이조쿄를 중심으로 꽃피운 귀족・불교문화. 이 기간의 문화를 쇼무 천황 때의 연호인 덴표를 따서 덴표문화라고 한다.

이 단어가 사용된 문화유산

이 단어가 사용된 문화유산

요세기 즈쿠리

여러 개의 목재를 짜 맞추어 불상의 머리와 몸체를 만드는 목조 기법. 내부를 파내서 중량을 줄이고 적은 목재로 크기가 큰 불상을 만들 수 있다는 것이 장점이다. 일본 고유의 기법으로 헤이안시대 중기에서 후기에 걸쳐 완성되었다.

이 단어가 사용된 문화유산

조초

헤이안시대 중기의 불상 제작자. 아버지는 고조. 호조지 불상 제작의 공로를 인정 받아 법교(法橋) 지위에 올랐다. 현존하는 것은 뵤도인 봉황당의 아미타여래 좌상 뿐이다. 불상 제작에서 나무를 짜 맞추는 '요세기 즈쿠리' 기법을 완성했다.

이 단어가 사용된 문화유산

말법 시대

불교의 시대관 중 하나. 정법, 상법, 말법 등 셋으로 구분되며, 말법은 사람이 올바르게 수행하더라도 가르침만이 남아 깨달음을 얻을 수 없는 시대를 가리킨다.

이 단어가 사용된 문화유산

정토신앙

부처와 보살이 사는 정토세계에 왕생할 것을 기원하는 신앙. 정토에는 아미타불의 극락정토, 약사불의 유리광정토, 미륵보살의 도솔천, 관음보살의 보타락산 등이 있다.

이 단어가 사용된 문화유산

이 단어가 사용된 문화유산

서방 극락정토

아미타불을 교주로 하는 정토를 가리키는 단어. 인간계에서 서쪽으로 십만 억 불토를 지나서 있으며, 연꽃이 곳곳에 가득 피어 있고 번뇌가 없는 안락한 세계로 여겨진다.

이 단어가 사용된 문화유산

후지와라노 요리미치

992~1074년. 아버지는 후지와라노 미치나가, 어머니는 미나모토노 마사노부의 딸 린시. 고스자쿠 천황,고레이제이 천황까지 3명의 천황의 간파쿠(關白)를 역임했다. 1027년 아버지 미치나가로부터 우지덴을 이어받았고 1052년에 본당을 건립하여 뵤도인이라 명명했다.

이 단어가 사용된 문화유산

헤이안시대

간무 천황의 헤이안 천도 (794 년)부터 가마쿠라 막부의 성립 (1185 년)까지 약 400 년 동안, 정권의 중심이 헤이안 경 (교토)에 있던 시대. 보통 초 · 중 · 후 3 기, 즉 율령제 재흥기 · 섭정 관백기 · 원정기 (말기는 헤이시 정권기)로 나뉜다. 헤이안초 시대.

이 단어가 사용된 문화유산

-

뵤도인 봉황당

-

아미타여래 좌상

-

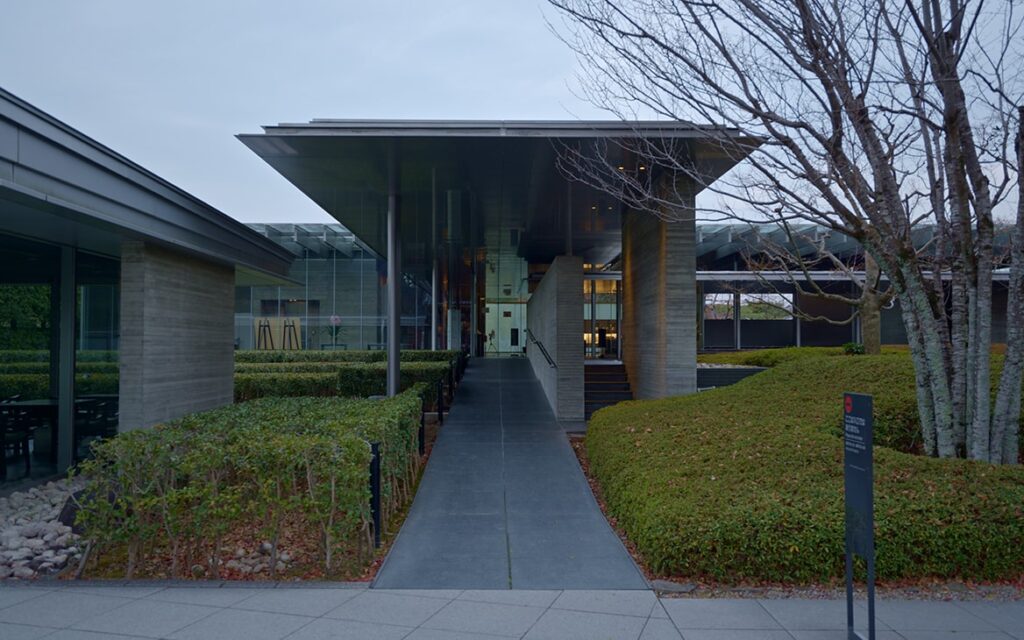

뵤도인 관음당

-

목조 십일면관음 입상

-

뵤도인 정원